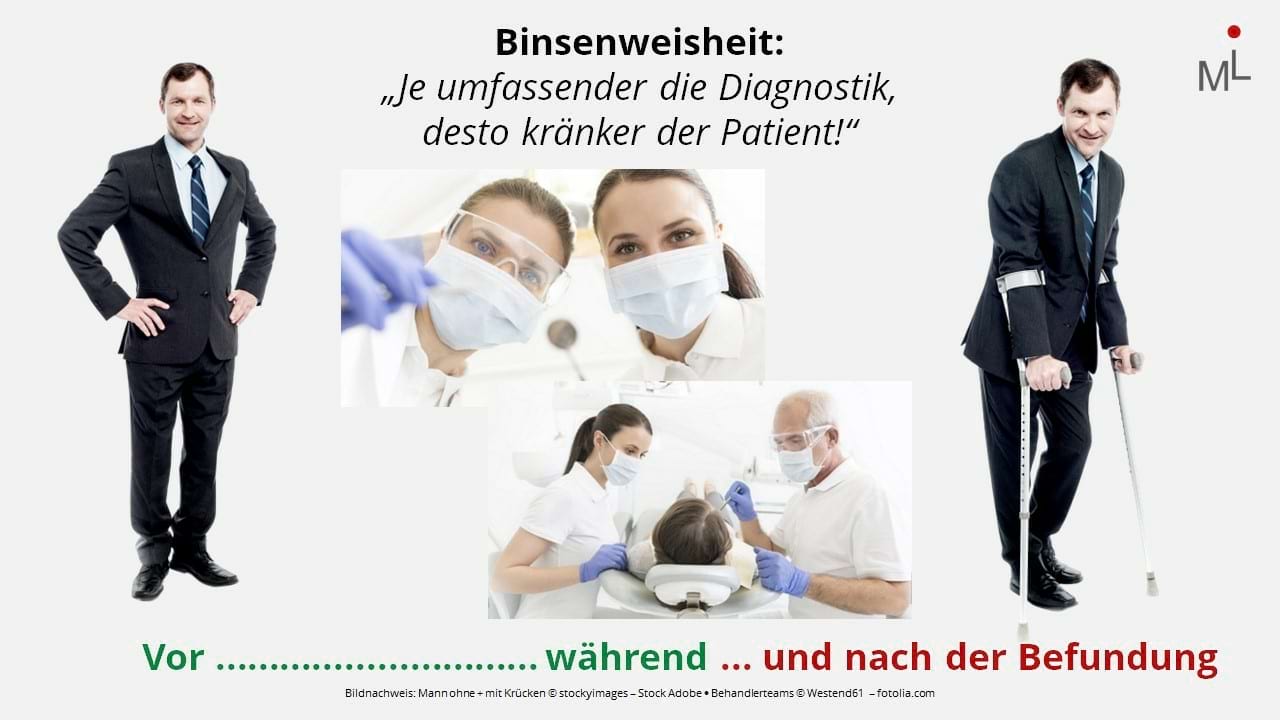

Dieser Blogbeitrag behandelt/beleuchtet einen typischen Fall, mit denen angestellte Zahnärzte nahezu täglich im Rahmen der Neuaufnahme konfrontiert sind: Der vormals Gesunde verlässt die Zahnarztpraxis als kranker Patient. Und die gängige Praxis bestätigt: Je umfassender die Diagnostik, desto kränker der Patient.

Auch Lisa und Max haben bereits Erfahrungen mit einigen Neupatienten gemacht, wo sie im Rahmen der Neuaufnahme an ihre Grenzen stoßen.

Als junge zahnärztliche Behandler stehen Lisa und Max erst ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Und damit sie ihre (erstrebenswerten) Ziele auch auf dem direkten Weg erreichen, werden sie von einem erfahrenen Coach begleitet.

Lisa und Max fragen sich:

„Welche Erwartungshaltung haben die Patienten uns Zahnärzten gegenüber?“

Reflexion – gemeinsam mit Ihrem Coach

Coach:

„Nun Lisa, Max. Stellt euch bitte einmal vor, ihr seid krank. Das ist jetzt nur so ein Gedanke. Bitte bleibt mir gesund. Und ihr wisst, die Behandlung ist komplizierter und es wird teurer. Nach welchen Kriterien werdet ihr euren Behandler auswählen – was ist für euch ausschlaggebend?“

Lisa und Max:

„Dieser soll kompetent sein und wir müssen im uneingeschränkt vertrauen können!“

Coach:

„Richtig, in erster Linie sind es Kompetenz und Vertrauen, dass ihr erwartet bzw. voraussetzt! Nicht umsonst heißt es ja auch: Das Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis! Ggf. kommt als dritter Aspekt noch die Erfahrung des Behandlers hinzu, denn ihr wollt euch ja nicht als Versuchskaninchen fühlen.“

„Nun gibt es allerdings einige Patientenfälle, wo ihr im Rahmen der Neuaufnahme mit eurer Kompetenz überhaupt nicht punkten könnt – weil hier primär Empathie gefragt ist. Da kommt ihr nur mit Fein-/ Fingerspitzengefühl weiter. Was haltet ihr davon, wenn wir uns so einen Patientenfall mal näher anschauen?“

Abb.1: Binsenweisheit – je umfassender die Diagnostik, desto kränker der Patient.

Von ihrem Coach haben Lisa und Max gelernt:

Neupatient mit pathologischen Befunden

Dieser Patient stellt sich im Rahmen der Neuaufnahme vor. Auf die Frage des zahnärztlichen Behandlers: „Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten an Zähnen, Zahnfleisch, Kiefergelenk, usw.?“ Die Antwort des Patienten: „Nein, alles ok. Ich bin ja auch regelmäßig zur Kontroll-Untersuchung gewesen und die letzte war ungefähr vor 9 Monaten.“

Nun zeigen sich im Rahmen der Untersuchung – anders als man es von der Aussage und Einschätzung des Patienten hätte vermuten können – einige Auffälligkeiten. Der (neue) Zahnarzt konfrontiert seinen (neuen) Patienten mit pathologischen Befunden.

Die Aussage des Patienten: „Ja, aber ich war doch erst …!“

Das Gefühl des Patienten: zwischen Wut, Verzweiflung und Trauer

Die „Denke“ des Patienten: „Wem soll ich jetzt Glauben schenken?“

- „Meinem alten Zahnarzt, bei dem ich viele Jahre immer gut behandelt wurde, ich mich gut aufgehoben fühlte, zu dem ich Vertrauen hatte und der mir noch zuletzt bestätigte, dass alles in Ordnung sei?“

- „Oder meinem neuen Zahnarzt, der mit den Dollarzeichen in den Augen, der mir jetzt viel erzählen kann, nur weil er irgendwie seine schicke Praxis finanzieren muss!“

Anmerkung: Überspitze Darstellung, jedoch in der gängigen Praxis häufig zutreffend.

Das Ergebnis: Der zuvor Gesunde verlässt diese Praxis als kranker Patient.

Die Sichtweise dieses Neupatienten in Bildern

Abb.2: Das Gefühl des neuen Patienten, der davon ausgegangen war, dass bei ihn alles in Ordnung ist und jetzt vom angestellten Zahnarzt mit pathologischen Befunden konfrontiert wird.

Abb.3: Die „Denke“ des neuen Patienten, der davon ausgegangen war, dass bei ihn alles in Ordnung ist und jetzt vom angestellten Zahnarzt mit pathologischen Befunden konfrontiert wird.

Divergenz: vor und nach Befundung

Bei Neupatienten, die vor der Befundung noch davon ausgegangen waren, dass bei ihnen alles in Ordnung ist und nach der Befundung vom angestellten Zahnarzt mit pathologischen Befunden konfrontiert werden, bestätigen sich erfahrungsgemäß folgende Auffälligkeiten, auszugsweise:

- parodontaler Befund: Gingivitis / Parodontitis

- Befund Zahnstatus: insuffiziente Füllungen, Karies in nicht sichtbaren Bereichen, usw.

- Befund bei festsitzendem Zahnersatz: Insuffizienz, Funktionsschwäche/-mängel, überkonturierte Ränder, usw.

- Befund bei Implantat getragenen ZE: periimplantäre Mukositis / Periimplantitis

- Diverse Befunde an neu eingegliedertem Zahnersatz (2-Jahres-Zeitraum)

Abb.4: Werden Patienten mit Problemen (Befunden) konfrontiert, von denen sie ausgegangen waren, dass diese überhaupt gar nicht existieren können, bedarf es Feingefühl / Fingerspitzengefühl: Empathie!

Frage-Antwort-Szenarien

Werden Neupatienten mit nicht erwarteten/vorstellbaren Befunden konfrontiert, stellen diese in der Regel eine ganz gezielte Frage: „Wie kann das denn sein!?“

In der gängigen Praxis zeigen sich dann verschiedene Verhaltensmuster, wie angestellte Zahnärzte auf diese Frage reagieren/antworten, auszugsweise:

- Der Behandler möchte zu den möglichen Ursachen keine Position beziehen und weist jegliche Schuld von sich: „Dazu kann ich nichts sagen - das habe ich nicht zu verantworten!“

- Der Behandler ignoriert die eigentliche Frage des Patienten, bietet dafür (wie aus der Pistole geschossen) eine Problemlösung an: “Kein Problem, das können wir reparieren/neu machen.

- Der Behandler übertreibt in seinem Mitgefühl: „Oh mein Gott, Sie armer Kerl. Wer hat Ihnen das nur angetan?“

- Der Behandler schiebt den „schwarzen Peter“ dem Patienten zu: „Das haben Sie selbst zu verantworten!“ auch – jedoch äußerst selten: „Ach, Sie waren beim Kollegen XY in Behandlung. Das hätte ich Ihnen vorhersagen können, was Sie da erwartet!“

Abb.5: Mögliche Verhaltensmuster und Reaktionen zahnärztlicher Behandler.

Empathie – der Schlüssel zu diesem Patienten

Lisa und Max haben verstanden, dass sie bei diesem Patienten nur mit Empathie weiterkommen.

Und Lisa und Max haben gelernt, wie sie diesem Patienten …

- ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen

- gegenüber Verständnis für seine missliche Lage zeigen

- die pathologischen Befunde annehmbar darstellen

- eine bestmögliche, akzeptable Erklärung liefern, warum/worin sich diese Befunde erklären

- mit einer Brücke helfen, damit dieser ihnen das gleiche Vertrauen (wie zum Kollegen / Vorbehandler) entgegenbringt

- mögliche/machbare Lösungsmöglichkeiten und -wege vermitteln

- die weitere zielführende Vorgehensweise erläutern

- für sich gewinnen

Mit dieser Vorgehensweise ist es Lisa und Max gelungen …

- konflikt- und gewaltfrei zu kommunizieren

- ein zwingend notwendiges Grundvertrauen aufzubauen

- gemeinsam mit dem Patienten eine Lösung zu finden

- dass dieser Patient die beiden Behandler in äußerst positiver Erinnerung behält

- dass dieser Patient sich bei zukünftigen Behandlungen lieber gleich an sie wendet

Was sich Lisa und Max somit erspart haben, ist …

- dass sie sich nicht in die Brennnesseln setzen und/oder die Finger verbrennen

- dass sie keinen Therapieplan schreiben müssen, der ohnehin nicht realisiert worden wäre

Und damit sie das auch fortan jeden Tag und bei jedem Patienten erfolgreich praktizieren können, erhalten Lisa und Max ein wertvolles Instrument an die Hand:

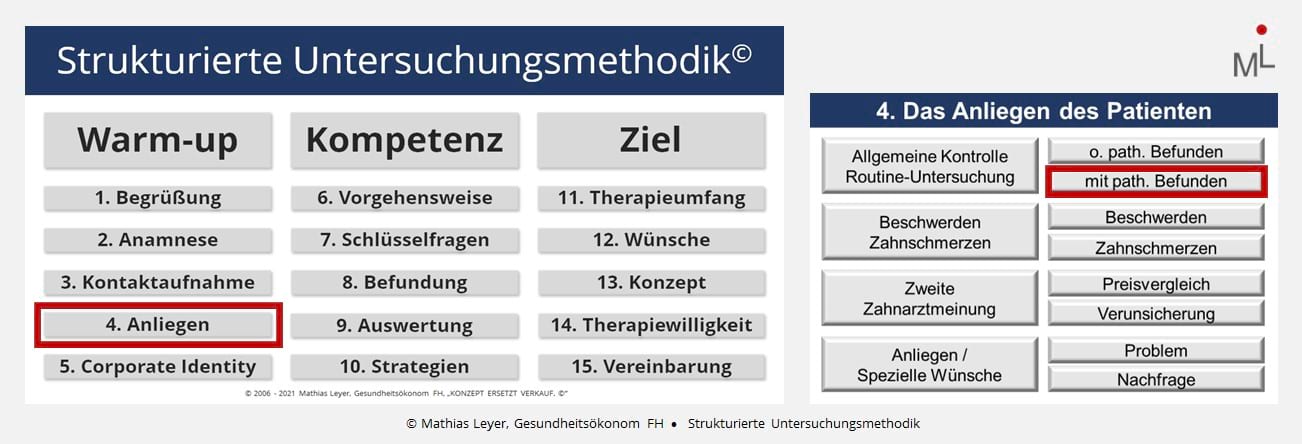

Das Konzept zur strukturierten Untersuchung neuer Patienten

Dieses Konzept unterstützt Lisa und Max bei der Neuaufnahme. Der rote Faden vermittelt ihnen die benötigte Sicherheit. Somit können sie ihren Patienten gleich zu Beginn richtig begegnen. Und wenn dann im Zuge der Warm-up-Phase das Anliegen eines neuen Patienten hinterfragt wird, wissen die beiden, dass Neupatienten primär nur mit 4 bzw. 8 individuellen Anliegen zu ihnen kommen. Mit diesem Konzept sind Lisa und Max jetzt in der Lage, die Weichen bei Neupatienten von Anfang an richtigzustellen.

Abb.6: Das Konzept der „Strukturierten Untersuchungsmethodik“ nach Gesundheitsökonom Mathias Leyer.

Performance-Entwicklung

Wenn Sie als angestellte Zahnärztin, als angestellter Zahnarzt genau den gleichen Wunsch wie Lisa und Max verspüren und Ihre Performance in der Neuaufnahme und in der Patienten-Beratung optimieren oder gar perfektionieren wollen, dann bietet sich Ihnen jetzt die einmalige Chance: Ein Jahres-Coaching speziell für angestellte Zahnärzte/-innen